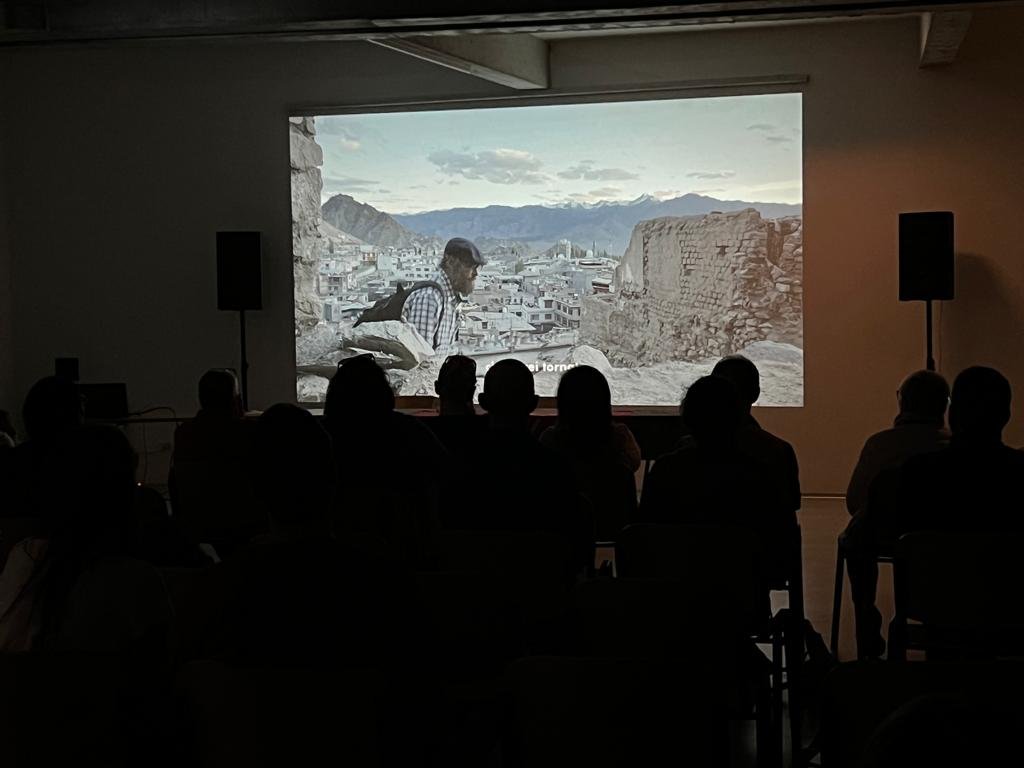

Il Ladakh come lente di ingrandimento dei cambiamenti climatici, del logorante agire dell’uomo sulla terra. Nicolò Bongiorno, la scelta di un luogo così “remoto” risponde all’urgenza di mostrare la pervasività di questi effetti, di mettere in luce – quasi per contrasto – quanto sta accadendo a livello globale?

Il Ladakh è considerato un laboratorio sociale, economico, culturale del pianeta. Si tratta di un luogo che ha fatto un balzo improvviso, recuperando in pochissimo tempo decenni di chiusura al turismo e alle sirene della globalizzazione. Se vi si pone una lente di ingrandimento è possibile percepire ciò che sta accadendo in tutto il mondo, e la sensazione è quella di toccare un luogo fragile che sta mutando pelle, a ritmi forse insostenibili. Le montagne, inoltre, sono formazioni delicatissime e dal loro stato, dalla loro tenuta, è possibile percepire i cambiamenti, gli effetti di un clima “impazzito” e dell’azione dell’uomo.

Qual è il ruolo della parola scritta nel tuo cinema? Il film si apre con la poesia di Goethe Gesang der Geister über den Wassern e si chiude con i versi di un poeta locale dedicati all’acqua. Alcuni dei momenti più belli mostrano i protagonisti che leggono notizie, ragionano sui mutamenti in atto. È come se la scrittura trattenesse più verità e ci mostrasse come il linguaggio – quello dell’arte in primo luogo – sia una porta d’accesso al nostro immaginario…

Fare cinema significa lavorare con l’arte, sondarne le possibilità espressive. Anche il documentario, il cui linguaggio può apparire freddo, scientifico, è in realtà una forma ‘aperta’, in cui far confluire realismo e riflessione, lavoro artistico e artigiano. Quello che cerco di fare è trasmettere emozioni di vita reale, vissuta, incrociando l’opera di indagine con l’esperienza umana. Per questo gli attori, di cui amo conoscere le storie, sono colti nella loro genuinità, nel ritmo spontaneo dei giorni. Non ci sono filtri, dunque la forza del racconto è tutta nelle parole, nelle immagini che producono i loro ricordi, le loro testimonianze.

La scelta degli interpreti – il linguista francese Nicolas Tournadre, l’ingegnere Sonam Wangchuck, l’attivista Deskit Angmo – sorta di guide alla scoperta del ‘nuovo’ Ladakh, sembra rispondere a una logica dell’alternanza, alla necessità di mostrare come Oriente e Occidente possano parlarsi, confrontarsi su questi temi. Come è avvenuta la selezione?

Sono tutte persone che ho incontrato nel corso dei viaggi. Mi piace ascoltare, raccogliere e tessere le loro storie: così è avvenuto il ‘casting’. Cercavo, ad esempio, un volto femminile, una ragazza che potesse mostrare come i giovani del luogo vedono e interpretano il loro futuro. Deskit Angmo mi è parsa perfetta. Tutti i protagonisti sono originari del Ladakh, tranne Tournadre che pure ho incontrato durante il percorso e che fornisce uno sguardo esterno utile a decodificare la realtà attraverso il prisma della lingua. Grazie a lui ho compreso aspetti, sfumature di quella cultura che non avrei saputo afferrare. Ogni idioma riflette un modo di vedere, di intendere il mondo.

Anche lo spettatore compie un processo di acclimatazione. Scopre che l’antica cultura ladakha identifica nel linguaggio un grido di allarme degli spiriti dell’acqua, che soffrono per la violenza dell’uomo sulla natura. Questa centralità dell’elemento acquatico sembra ricondurre l’indagine a un’idea di vita prenatale, a una purezza da custodire e/o recuperare.

È questo il punto focale del film: l’acqua come rigenerazione. Nel corso delle riprese ho scoperto questo poeta tibetano, Rang Sgrol (nome de plume di Don grub rGyal) considerato il simbolo della liberazione culturale che ha interessato l’area negli anni Sessanta. I suoi versi, Torrente di gioventù, risuonano nel finale restituendo il senso della forza, della potenza della natura. Si tratta di un’opera che è considerata il manifesto della poesia tibetana moderna, e al momento della stesura racchiudeva il senso di rottura con la tradizione. Ecco mi interessava anche questa idea di liberazione, la tumultuosità che si incarna nell’acqua.